Couverture noire, 256 pages et atmosphère sous tension : la « Série Noire », née en 1945 sous l’impulsion de Marcel Duhamel, souffle ses 80 bougies. Avec ses 3 000 titres, ses centaines d’auteurs et ses nombreuses adaptations radiophoniques, cinématographiques et illustrées, la collection représente un pan entier du patrimoine littéraire français.

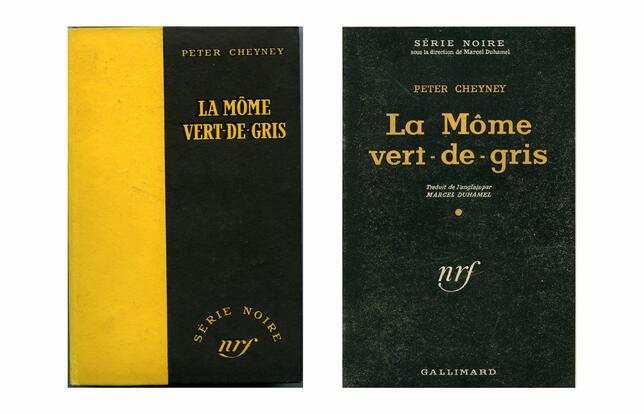

C’est en juillet 1945 que la « Série Noire » fait son entrée dans le paysage éditorial. Une maquette sobre signée Germaine Gibard (future épouse de Marcel Duhamel), les premiers ouvrages dénotent avec les collections populaires de l’époque. L’auteur anglais Peter Cheyney ouvre le bal avec deux premiers ouvrages, La Môme vert-de-gris et Cet homme est dangereux.

Deux éditions de La môme vert de gris de Peter Cheyney, premier ouvrage de la Série Noire (Gallimard.1945)- Photo GALLIMARDPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

Il faut attendre 1948 pour que la collection accueille son premier auteur français : Terry Stewart, pseudonyme de Serge Arcouët. À partir de ce moment, le rythme de publication s’accélère, passant de 2 à 13 titres par an. Longtemps considéré comme un sous-genre, le polar gagne une nouvelle dimension grâce à la « Série Noire ». « C’est une collection de romans policiers dotés d’une réelle portée littéraire, ce qui la rend très attirante pour les écrivains de noir », souligne Stéfanie Delestré, à la tête de la collection depuis 2017.

Du polar au cinéma

L’année 1953 donne à la collection une nouvelle envergure : Touchez pas au grisbi ! d’Albert Simonin (n° 148), préfacé par Mac Orlan, remporte le prix des Deux Magots. L’année suivante, le roman est adapté au cinéma par Jacques Becker, avec Jean Gabin, Lino Ventura et Jeanne Moreau en vedette.

« Il y a un lien très fort, en France, entre le cinéma policier et la "Série Noire" : Le Faucon maltais (The Maltese Falcon) d’après Dashiell Hammett, réalisé par John Huston (1941), Classe tous risques d’après José Giovanni, réalisé par Claude Sautet (1960), Tirez sur le pianiste (Shoot the Piano Player) d’après David Goodis, réalisé par François Truffaut (1960) » énumère Stéfanie Delestré.

La multiplication des adaptations donne à la collection une influence certaine, lui permettant d'inscrire sa marque dans le patrimoine culturel français.

Huit décennies, cinq directeurs de collection

Au fil des décennies, la « Série Noire » alterne creux et relances. Après la disparition de Marcel Duhamel en 1977, Robert Soulat reprend les rênes d’une « Série Noire » en perte de vitesse. Le lancement de la « Super Noire » en 1974 n’enraye pas cette tendance.

Il faudra attendre 1985 pour que la « Série Noire » connaisse un nouveau souffle, avec l’entrée d’auteurs comme Didier Daeninckx, Thierry Jonquet, ou encore Daniel Pennac, qui ouvre sa saga Malaussène (Au bonheur des ogres, n°2004).

En 2005, la collection abandonne son format de poche et sa fameuse numérotation. Aurélien Masson passe la main à Stéfanie Delestré en 2017 : « Je suis arrivée à un moment où les cartes du polar avaient été rebattues. D’autres collections sont apparues, mais la "Série Noire" reste emblématique », explique l'éditrice.

« Couper les racines d’un arbre, c’est le condamner à tomber »

Docteure en littérature comparée et spécialiste du roman noir, Stéfanie Delestré connaît bien l’univers de la « Série Noire » : « En 2017, il fallait à la fois assurer sa continuité, soutenir les auteurs et valoriser le catalogue. Et ça tombait bien, car je le maîtrisais déjà. » Très attachée à la dimension patrimoniale de la collection, l’éditrice relance notamment « La Noire ». Lancée dans les années 1990 par Patrick Raynal et Antoine Gallimard, cette branche visait à réaffirmer la légitimité littéraire du roman noir.

Stéfanie Delestré, directrice de la Série Noire (Gallimard)- Photo F MANTOVANIPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

Elle initie également une collection dédiée aux classiques, avec la réédition de six titres par an : « J’ai plaidé auprès d’Antoine Gallimard pour que l'on cesse de négliger certains ouvrages du fonds. Couper les racines d’un arbre, c’est le condamner à tomber. Il est essentiel que les textes ayant contribué à la renommée de la maison restent accessibles et valorisés. »

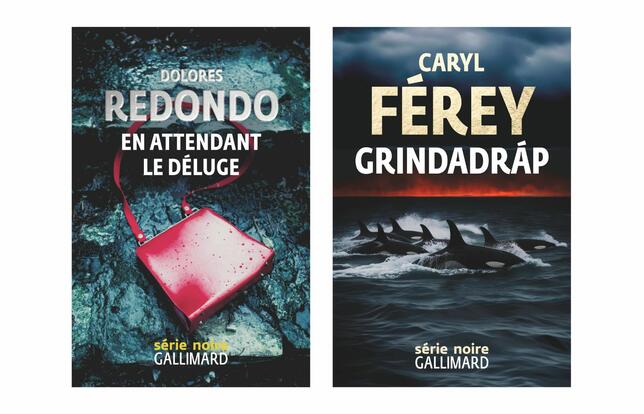

Aujourd’hui, la « Série Noire » a su, au fil des années, conserver un lectorat fidèle et nombreux. Elle compte parmi ses auteurs certains des grands noms du polar contemporain, comme Caryl Férey (Zulu, 2008 ; Paz, 2019) ou Dolores Redondo (La Face nord du cœur, Grand prix Elle 2021).

Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

« Quelle que soit l’époque, la "Série Noire" a toujours été en prise avec l’environnement politique et social immédiat : la violence, les compromissions. Les modalités changent, mais le fond reste le même », développe Stéfanie Delestré, particulièrement attachée à l’ADN de la maison, même si certaines traces de l’ancien monde ont la peau dure.

Coup de projecteur sur les autrices

Dans la « Série Noire », la visibilité des femmes est restée longtemps marginale. « Nous venons de publier trois rééditions d’autrices que j’adore, et quatre romans contemporains sont prévus, dont le premier ouvrage d’une jeune autrice, attendu pour janvier 2026. Le processus avance, lentement, car il est essentiel de dénicher des textes qui correspondent à l’esprit et à l’identité de la collection », explique Stéfanie Delestré qui n’est pas la première à s’emparer du dossier.

En 1995 déjà, Patrick Raynal, successeur de Robert Soulat depuis 1991, s’attache à faire une plus large place aux autrices, notamment francophones (Janine Oriano étant jusque-là la seule représentée) en accueillant des écrivaines telles que Pascale Fonteneau, Michèle Rozenfarb, Chantal Pelletier ou encore Laurence Biberfeld.

Elles resteront fort peu nombreuses, moins de trente jusqu’en 1977, et moins d'une centaine en 80 ans d’existence de la collection.

80 ans de « Série Noire » : Gallimard à l’unisson

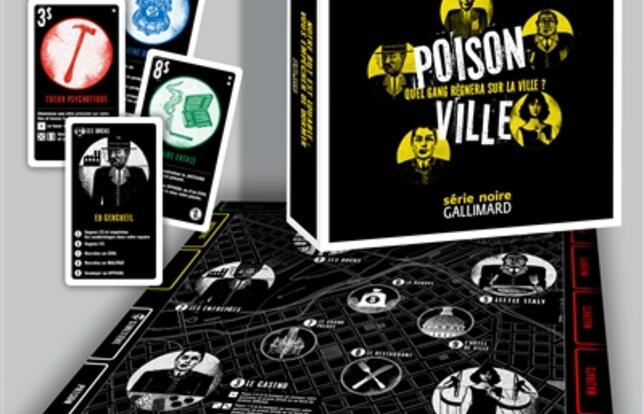

Pour célébrer ces huit décennies, Gallimard a vu les choses en grand : guide-anniversaire, carnets, agendas, jeux de société…Proposée à la Galerie Gallimard de mars à mai 2025, l’exposition dédiée à la collection sera également reprise à la Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) à partir de septembre. « Ce qui est chouette, c’est que toute la maison Gallimard s’est emparée de cet anniversaire », se réjouit l’éditrice.

Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

Elle-même a sillonné les festivals pour porter la voix de la « Série Noire » : « J’ai passé ces derniers temps sur les routes, à rencontrer le public, à parler de la collection, de son évolution, de son histoire. »

Mais pas question de tirer la couverture à soi. « Ma marque, à moi, c’est de m’effacer derrière la collection. La "Série Noire" n’est pas ma bibliothèque personnelle. Mon travail, ce n’est pas de la transformer, mais de faire en sorte qu’elle ne dégénère pas » conclut Stéfanie Delestré.