Dès ses premiers pas, après l’épisode de la Terreur, la république a cru en l’éducation. Elle en avait même fait son utopie. C’est ce que nous explique le beau volume dirigé par Dominique Julia, sur L’école normale de l’an III, créée par un décret de la Convention du 9 brumaire (30 octobre 1794). Il nous raconte ces provinciaux qui venaient se former à Paris puis repartaient instruire dans leurs régions, tels des soldats du savoir comme le furent plus tard les hussards noirs de la IIIe République. Pourtant, se rendre dans la capitale en décembre 1794 ou au début de janvier 1795 n’allait pas de soi. Mais c’était pour écouter dans le grand amphithéâtre du Muséum d’histoire naturelle les cours de Laplace sur les mathématiques, de Monge sur la géométrie, de La Harpe sur la littérature ou de Bernardin de Saint-Pierre sur la morale.

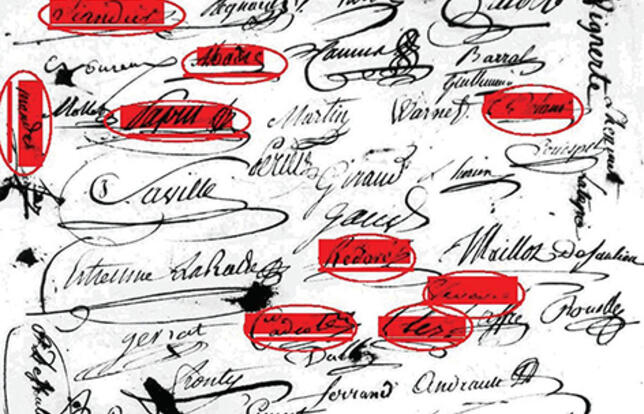

Par différents chapitres illustrés et très détaillés, ce livre explique tout : les quatorze professeurs, les élèves recrutés sur la base d’une égalité territoriale et dont la plupart étaient des clercs, les débats autour de cette raison guidant le peuple et la postérité de cette expérience "trop folle" inspirée du modèle allemand, qui ne dura que quatre mois mais qui reste l’une des plus innovantes du génie de la France révolutionnaire.

La république avait alors le souci des têtes bien pleines plutôt que des têtes en l’air. Elle considérait que c’était la seule garantie de la liberté de penser, de la liberté individuelle, mais aussi sa seule manière de se préserver et d’assurer la cohésion d’une communauté. A méditer. L. L.