Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

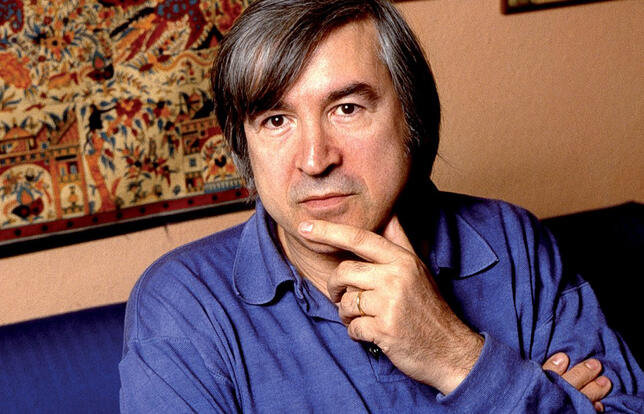

Du temps où l’on enseignait encore aux petits Français leur histoire dans les imagiers d’Epinal, impossible d’échapper au fameux tableau de David, Marat assassiné. Et le maître d’école de préciser : «Par traîtrise, dans sa baignoire, d’un coup de couteau porté par Charlotte Corday, une jeune fanatique anti-révolutionnaire.» Les historiens nous ont appris, depuis, que la vérité de cet épisode - comme de bien d’autres - est plus complexe et, partant, bien plus intéressante. Pierre Lepère, talentueux auteur de romans, non point vraiment «historiques», mais «dans l’histoire», s’est passionné pour la fin de la vie de Jean-Paul Marat (1743-1793), du 22 septembre 1792, proclamation de la République, jusqu’au 13 juillet 1793, jour de son assassinat. Avec ce Marat ne dort jamais palpitant, l’écrivain achève une trilogie dédiée à d’illustres «sacrifiés de l’Histoire», après Nicolas Fouquet (Le ministère des ombres, La Différence, 2010) et Le duc d’Enghien (Un prince doit venir, La Différence, 2011).

Dès la République proclamée, donc, les leaders de la Convention se divisent en factions antagonistes. Schématiquement, la «droite», les Girondins ou «brissotins», partisans d’un accommodement avec la monarchie, et la «gauche», la Montagne, dont les chefs sont Robespierre, Danton et Marat. Sans que ces trois-là s’entendent sur tout. Parmi eux, Marat est le plus extrémiste. Dans son journal, L’Ami du peuple, il se fait le porte-parole des sans-culottes, des sections parisiennes, contre tous les traîtres, réactionnaires et autres «accapareurs», ce qui lui vaudra pas mal d’ennuis (persécutions par La Fayette, procès et même exils en Angleterre). Chaque fois, Marat revient, comme un chien mordant aux basques de ses ennemis. Et Dieu sait s’il en avait, y compris parmi ses propres «amis».

En flash-back, Pierre Lepère reconstitue minutieusement le parcours rocambolesque de ce médecin sardo-helvète, scientifique de haut niveau, polyglotte, écrivain, grand admirateur de Montesquieu et de Rousseau, devenu le plus féroce des publicistes français, et un «patriote exagéré». On suit dans son intimité, rue des Cordeliers, ce petit bonhomme énergique d’un mètre cinquante-cinq, qui, en dépit de l’eczéma et de l’herpès chronique dont il souffrait atrocement (d’où ses bains prolongés), plaisait follement aux femmes, comme Simone Evrard, sa compagne et mécène, d’une totale abnégation.

On peut considérer que la mort violente de Marat (dont il eut lui-même, plusieurs fois, la prémonition) est la conséquence de son acharnement contre les députés girondins, arrêtés ou proscrits en juillet 1793. Certains d’entre eux, réfugiés notamment en Normandie, complotent pour revenir au pouvoir, quitte à se débarrasser de leur bête noire. L’un d’entre eux, Barbaroux, touche à Caen le cœur de Marie-Anne Charlotte de Corday, une aristocrate descendant des Corneille, «jeune sauvage» et vierge exaltée, patriote, prête à se sacrifier pour éliminer l’homme à abattre et restaurer la «vraie» République. Elle se rend à Paris le 11 juillet 1793, frappe le 13. Est guillotinée le 17. On possède d’elle un beau portrait par Hauer, élève de David. Le maître, lui, a préféré rendre hommage à Marat, d’abord panthéonisé puis dépanthéonisé en février 1795. Sic transit…

J.-C. P.