Depuis son premier livre personnel, En finir avec Eddy Bellegueule (Seuil, 2014), qui marqua son entrée fracassante sur la scène littéraire, Édouard Louis a publié six autres romans, tous très ancrés dans son histoire personnelle plus que douloureuse, et aussi quelques dialogues, ou textes de théâtre, un médium qu’il aime beaucoup, parce qu’il lui semble plus « fluide » que le roman, plus en prise avec le réel, quoique les siens se veuillent tous « politiques ».

Édouard Louis, devenu écrivain riche et célèbre après avoir changé de nom et échappé à son lumpenprolétariat d’origine, se considère à jamais comme un « transfuge de classe », passé de la « classe dominée » à la « classe dominante », miné par la culpabilité qui en découle. Une rhétorique marxiste, qu’on n’avait plus guère entendue, depuis l’effondrement du bloc soviétique, que dans les harangues de La France Insoumise.

Déboulonner les normes

Sous forme d’entretiens avec sa traductrice en grec Mary Kairidi, qui partage à l’évidence ses idées, l’auteur publie un manifeste sur la littérature, présenté comme l’essai qu’il n’est jamais parvenu à écrire. Il commence par déboulonner ce qu’il appelle les « normes » (notamment de « genre ») qui pèsent sur la littérature, conditionnent sa réception par la critique et, partant, par le public. Parmi ces normes, il plaide résolument en faveur de l’ « émotion », voire du pathos, seule à même de « dire la tristesse du monde », un monde violent, fondé sur l’exploitation de l’homme par l’homme.

Il tente ensuite de transplanter la « guerre des classes » dans le champ littéraire. L’esprit, l’art de vivre, de s’habiller, de parler, la retenue, étant les marqueurs des dominants, du masculin ; le corps, l’émotion, une certaine grossièreté dans le langage, ceux des dominés, du féminin.

La littérature « au service de la Révolution »

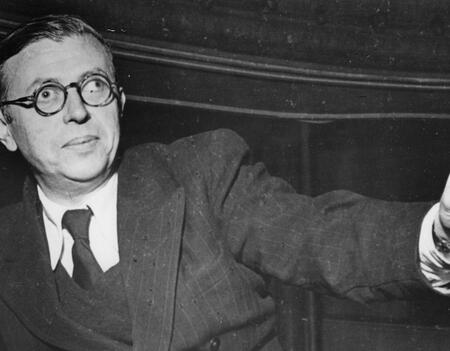

Poursuivant sa démonstration à travers différents thèmes, il fait souvent référence à son expérience personnelle, à ses amis (Didier Eribon, par exemple, disciple de Bourdieu) et auteurs de prédilection, comme Zola ou Sartre, singulièrement réévalué. Il revisite également certaines œuvres de façon discutable : ainsi Proust aurait écrit « des romans de guerre », où il évoque « l’antisémitisme, la violence de classe, l’homosexualité, l’homophobie ». De là à dire que l’affaire Dreyfus serait « quasiment le sujet du livre (la Recherche), de toute la série des livres »…

La littérature, Édouard Louis voudrait la mettre, comme jadis les Surréalistes, « au service de la Révolution », la pratiquer « à coup de marteau », comme Nietzsche la philosophie, et, comme Lénine, au service des classes populaires, avec des écrivains aux avant-postes, sortant de leur zone de confort pour aller « au-dehors », au contact des masses ainsi ramenées à la lecture. C’est utopique et ça rappelle de (très) mauvais souvenirs. Ce manifeste devrait susciter réactions et débats passionnés, à moins que la politique, la « vraie », n’occupe tout l’espace médiatique.