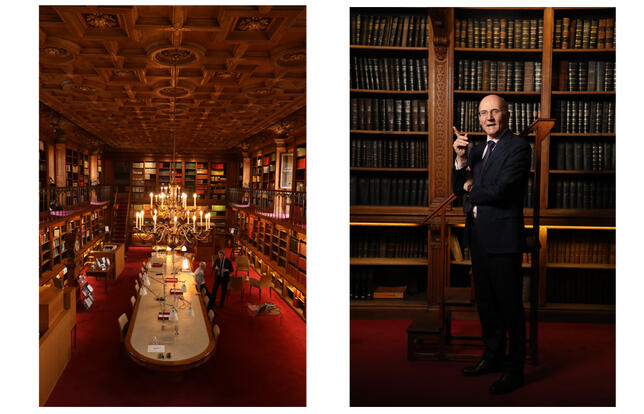

Quel a été votre rapport au livre ? Êtes-vous un jeune lecteur ou un lecteur sur le tard ?

Christophe Soulard : Je suis un jeune lecteur. Enfin, jeune… (sourire), c'est-à-dire que je ne suis plus du tout jeune mais j'ai commencé à lire très jeune, avec les livres que les enfants lisaient à cette époque : ceux de la comtesse de Ségur, la série des Six compagnons, Alphonse Daudet, Alexandre Dumas, Michel Zévaco, Jules Vernes, Walter Scott… Je les ai lus et relus. Ce sont des livres classiques pour enfants et adolescents. J'ai ensuite bien sûr poursuivi avec des lectures de romans plus matures. La littérature classique, que j’ai lue par goût, au-delà de la contrainte scolaire. Je dois dire que j'étais dans un milieu familial où on lisait beaucoup, mes parents n'ayant pas la télévision. Le soir, nous lisions ensemble dans le salon, chacun de son côté. Et j'avais aussi l'exemple de mon grand-père, qui pouvait réciter par cœur Cyrano de Bergerac ou La légende des siècles. Il avait un véritable amour, un culte pour la littérature. J’ai pour ma part une assez mauvaise mémoire et je ne peux pas réciter grand-chose par cœur. Mais je suis très sensible au beau style et je relis régulièrement certains passages de Madame Bovary, des Mots (de Sartre), du Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes (de Rousseau), et de bien d’autres encore, juste pour le style puisque j’ai en mémoire les idées que ces passages contiennent. On sent que leurs auteurs étaient mus par des sentiments forts, souvent un sentiment de révolte, qu’ils ont su canaliser par un travail stylistique. C’est là une condition nécessaire pour que l’émotion soit transmise au lecteur. Personnellement ce n’est pas l’émotion exprimée de manière brute ou emphatique qui m’émeut mais l’émotion contenue et rendue universelle par un travail sur la forme ; celle qu’on ressent en lisant chez Flaubert : « Ainsi se tenait, devant ces bourgeois épanouis, ce demi-siècle de servitude ».

Quels sont les philosophes qui comptent pour vous ?

Il y a un philosophe que je ne comprends pas toujours et qui, pourtant, m’attire. C'est Nietzsche. J’ai lu plusieurs fois La généalogie de la morale et je reste marqué par ce livre. Notamment la parabole des agneaux et des grands oiseaux de proie ; les agneaux qui considèrent qu'ils sont bons puisqu’ils sont victimes et donc ennemis des méchants. C'est une parabole sur laquelle on peut beaucoup réfléchir, comme on peut réfléchir à la violence qui, pour Nietzsche, accompagne toute acculturation, notamment dans le registre de la morale.

« Des livres comme La recherche sont des instruments de réflexion sur la vie, sur soi-même »

En quoi cette culture littéraire vous apparaît comme essentielle ?

La culture littéraire conduit à la distanciation et c’est très important pour un magistrat. Si j'aime tant Proust, c'est notamment à cause de cette distanciation. Dans La recherche, les personnages apparaissent successivement sous des angles différents parce qu'ils sont vus par les personnes différentes qui parlent d'eux. J’aime cette idée qu’on ne connaît jamais quelqu’un dans son intégralité. On en a, au mieux, des perspectives différentes qui se complètent tout en restant incomplètes. Pour prendre un exemple parmi mille autres, il y a, dans La Recherche, une scène au cours de laquelle les Verdurin viennent de mettre à la porte Charlus de manière cruelle, pour des motifs liés à une forme de jalousie à l’égard de Morel. Et juste après, ils discutent de Saniette, qui est leur souffre-douleur. Ils savent que Saniette n’a pas d'argent, qu’il est quasiment ruiné et ils réfléchissent à la manière de lui venir en aide de manière discrète, en préservant son amour-propre. Ainsi les Verdurin apparaissent, dans cette scène mais aussi dans beaucoup d’autres, comme des personnes extrêmement antipathiques et pourtant ils sont capables d'un acte généreux et élégant. Dans le même ordre d’idées, madame Verdurin est la fois un personnage snob et tyrannique et celle grâce à laquelle de nouveaux artistes peuvent se produire et accomplir leur œuvre. C’est cette complexité que j’aime. Le juge aussi doit appréhender la complexité des situations et des personnes. Des livres comme La recherche sont des instruments de réflexion sur la vie, sur soi-même. Ils ne procurent pas seulement le plaisir que procure une œuvre de fiction, par ailleurs extrêmement drôle.

Quels livres vous recommanderiez à des juristes ?

La décision juridictionnelle d’Arthur Dyevre. Un livre récent, un livre de synthèse. Pour quelqu’un qui commence dans la carrière, il y a énormément de choses dedans. Pour quelqu’un qui arrive au terme de sa carrière aussi, d’ailleurs.

Quels sont les auteurs européens que vous appréciez ?

Stefan Zweig ! J'ai lu pratiquement toute son œuvre. Notamment ses nouvelles. Pour un juriste, la nouvelle est intéressante en ce qu’elle représente l'art de la concision. Mais aussi toutes ses biographies, notamment celle d’Erasme, de Nietzsche, de Montaigne, de Freud et de Balzac. Ce sont des biographies qui essaient de saisir l'essentiel sans se perdre dans des descriptions inutiles, sans commencer par des développements sur la vie des arrière-grands-parents, qui n’apportent généralement rien à la compréhension du sujet de la biographie. Chez Zweig, jamais ce genre de détail. Au contraire, il va à l’essentiel. Par exemple, sur Nietzsche, il a une très bonne formule : le Don Juan de la culture. Evidemment aussi Le monde d’hier, souvenirs d’un Européen. Très beau livre. Dramatique, tragique, évidemment, mais un livre qui nous fait nous sentir européen.

Et la bande dessinée ?

Sans être un grand lecteur de bande dessinée, je trouve que l'œuvre d'Hergé est une grande œuvre, vraiment. Elle porte une certaine vision du monde. Chez Hergé, il y a une évolution du personnage de Tintin, qui commence par être une espèce de Deus Ex machina dans Tintin au Congo, qui peut tout faire, tout réussir, tout imposer. Dans les derniers albums, il ne croit plus à grand-chose. Soit il ne se passe rien comme dans Les bijoux de Castafiore, œuvre qui, par parenthèse, est une extraordinaire illustration des échecs de la communication, soit il est le jouet des événements comme dans Tintin chez les Picaros. Est-ce l’évolution de l’homme occidental en général ? La seule valeur qui reste chez Hergé, c'est l'amitié. Son œuvre est un hymne à l'amitié. Du début à la fin. Une amitié totalement gratuite, qui est sans rapport avec les qualités de la personne qui en est l’objet. Tintin est capable de risquer sa vie, de partir à l'autre bout du monde pour sauver des gens. Il peut s’agir de personnes qu’il aime, comme Chang, dans Tintin au Tibet, mais il peut aussi s’agir de personnes totalement égocentriques auxquelles il n’est lié que par le hasard d’une rencontre, comme la Castafiore qu’il va récupérer en Amérique latine.

« Heureusement, il y a beaucoup de jeunes magistrats, de juristes et, plus généralement, de citoyens qui écrivent, qui réfléchissent »

J’ai aussi une très grande admiration pour Claire Brétécher, dont l’œuvre vaut sans doute beaucoup de traités de sociologie, au dire même de sociologues patentés. En outre, beaucoup de ses planches, notamment dans la série Les frustrés, me font penser aux moralistes du XVIIème siècle, qui mettent en lumières les motivations profondes de nos actions, au-delà des discours que nous tenons. Claire Brétécher partage avec Hergé au moins une qualité, qui est essentielle. Celle d’être profondément drôle. C'est-à-dire à la fois drôle et profonde.

À un jeune juriste qui commencerait dans la carrière qui lui offriez-vous ?

Je lui conseillerais peut-être de lire, même si cela peut le désarçonner, Prendre les droits au sérieux de Ronald Dworkin. Dworkin part du cas particulier pour aller vers la conceptualisation alors que l’on enseigne au juriste français à partir de la généralité pour aller vers le cas particulier. Je trouve intéressant de lire Dworkin pour cette raison, pour se départir de ce réflexe. J’aime aussi, chez Dworkin, la propension à déplacer les termes de la discussion. Je vais vous donner un exemple, qui concerne la question de la discrimination positive. Supposons que l’on discute du bien-fondé de la règle selon laquelle il faudrait instituer un certain quota de Noirs parmi les médecins (on est aux États-Unis) et instituer en conséquence un concours ou un examen qui leur soit réservé. Les adversaires d’un tel système font valoir qu’il est de l’intérêt des malades d’être soignés par des médecins dont la réussite à un concours ou à un examen a permis de s’assurer qu’ils étaient les plus compétents. Dworkin déplace et enrichit le débat en faisant valoir qu’il ne s’agit pas de trouver les médecins les plus compétents mais ceux qui seront les mieux à même de soigner. Or l’aptitude à soigner dépend certes des connaissances du médecin mais aussi de la confiance que met en lui le malade. Et cette confiance peut dépendre de l’appartenance à une même communauté.

Pour conclure, l’impression de cette période est d’être à la croisée des chemins de l’État de droit. Qu’en pensez-vous ?

Il nous appartient de trouver les mots, les arguments propres à convaincre chacun de ce que l’on risque de perdre. Il ne suffit pas d’invoquer de manière répétitive l'État de droit en s’inquiétant de sa mise en cause. Il faut mener une réflexion collective sur les fondements et la raison d’être de l’État de droit, tel que nous le concevons aujourd’hui, y compris dans sa dimension évolutive, que je mentionnais tout à l’heure. Parallèlement à cette réflexion fondamentale, il faut montrer ce que nous apporte concrètement l'État de droit et ce que signifierait sa perte. Montrer que c’est parce qu’il y a un Etat de droit que des policiers ne peuvent pas débarquer chez n’importe qui à 3 heures du matin, en emmenant les enfants et en laissant leurs parents sans nouvelles ; que la police ne peut pas placer arbitrairement une personne sur écoutes téléphoniques ; qu’un litige entre deux particuliers se règle autrement qu’à coups de carabines. Ces deux démarches, théorique et concrète, se complètent l’une l’autre. Heureusement, il y a beaucoup de jeunes magistrats, de juristes et, plus généralement, de citoyens qui écrivent, qui réfléchissent. Je reste assez optimiste malgré tout, mais inquiet tout de même.