Livres Hebdo : Dans ce roman qui raconte l’histoire de votre famille en Touraine, assumez-vous enfin l’autofiction ?

Laurent Mauvignier : Oui et non. Il s’agit en effet d’une histoire familiale, qui commence avec mon arrière-grand-mère au XIXe siècle, et cette maison dont va hériter mon père. Mais si je suis né en Touraine, au sein d’une famille de Tourangeaux, le clan de mon narrateur est originaire d’un lieu inventé : La Bassée, qui n’existe pas. « Je » est ici un « je » fictif, il ne raconte pas tant mon histoire ou l’histoire de mes parents ou de mes grands-parents que les récits que j’en ai eus. Ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Dans l’autofiction, ce qui est fascinant pour un écrivain qui n’en fait pas, c’est le pacte entre l’auteur de l’autofiction et son lecteur : l’effet de réel y est d’une telle puissance ! Je voulais à mon tour le produire mais à travers un « je » romanesque – faire de manière inédite un roman qui ait l’air d’une autofiction tout en demeurant une fiction. D’ailleurs, je suis assez surpris avec ce livre que presque personne n’ait jamais remis en cause la véracité de ce « je ».

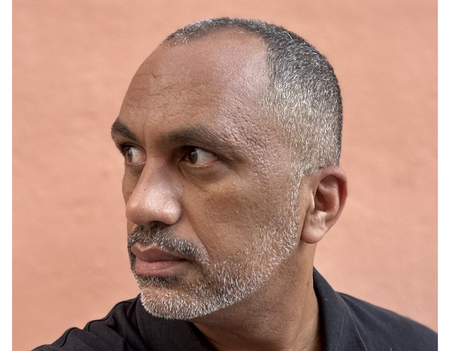

Lire aussi : Le prix Goncourt 2025 pour Laurent Mauvignier

Le suicide de votre père comme la lancinante interrogation sur le malheur héréditaire sont quand même le point de départ de cette enquête familiale…

La question de la fatalité, j’ai essayé de la penser comme un mécanisme, voire un moteur, quelque chose d’extrêmement technique pour éviter l’aspect psychologisant – le côté naturaliste à la Zola – parce que je ne crois pas qu’on soit condamné à un destin, même s’il existe des déterminismes sociaux très forts ou que l’atavisme n’est pas complètement à négliger. J’ai seulement essayé de comprendre comment les choses en sont arrivées là – dépeindre l’enchaînement des événements. Petit, j’entendais dire que ma grand-mère paternelle était morte à 41 ans d’alcoolisme. Morte d’alcoolisme… Mais encore ? Cela ne signifie pas grand-chose, c’est comme dire : « Il est mort d’un arrêt du cœur ». On dit des choses aux enfants pour leur cacher des choses.

« J’avais seize ans, et toute cette hypocrisie m’avait rendu fou de rage »

Autre circonstance qui nous avait troublés mon grand frère et moi : quand notre père s’est suicidé, mon grand frère avait 17 ans, le même âge qu’avait notre père lorsque sa propre mère est morte. Il y avait encore eu ce problème : l’Église refusait alors de célébrer les funérailles de personnes suicidées, on avait dû faire faire par le médecin un certificat de « décès suite à une dépression ». J’avais seize ans, et toute cette hypocrisie m’avait rendu fou de rage, je n’en décolère toujours pas… C’est là que je me suis fait la réflexion : ma grand-mère est certes morte alcoolique, mais si cette mort était un suicide ? Il y a mille façons de se suicider, et la manière dont le silence a été organisé autour d’elle me convainc qu’il s’agissait d’une mort volontaire. C’est comme ça que l’enquête a débuté, que j’ai commencé à creuser l’histoire de ma grand-mère. Son père était un héros de Verdun, mais celle qui vivait dans le culte de l’héroïsme d’un père tombé pour la France en 14-18 allait devenir collabo sous l’Occupation.

La maison vide montre combien les femmes sont de génération en génération soumises à la loi des hommes…

Oui le livre peut être lu comme un livre féministe mais il va bien au-delà de la question du patriarcat. Une des questions centrales est celle du corps des femmes mais également des hommes, qui jusqu’au moins le milieu du XXe siècle ne leur appartenait pas : mariages forcés, chair à canon, individus écrasés par le carcan social…

Mais jamais vous ne tentez d’expliquer, c’est tragique : le vide de La maison vide n’est-ce pas le non-dit énoncé par le simple truchement de la fiction ?

La mécanique du roman est plus proche du théâtre, l’esthétique qui y est déployée relève de la tragédie. J’ai essayé de démonter les schémas de reproduction dans les familles en tâchant de ne pas prendre pour argent comptant le déterminisme social. Je me rappelle une remarque d’une dame lors d’une rencontre en librairie à la sortie d’Apprendre à finir, elle m’avait reproché de ne pas faire parler une femme de ménage comme une vraie femme de ménage. J’avais répondu que, d’une part, elle ne devait sans doute pas beaucoup parler à sa femme de ménage et, d’autre part, je ne voyais pas pourquoi une femme de ménage n’éprouverait pas les mêmes choses qu’une reine de France – cette émotion-là mérite tout autant d’être traduite de manière littéraire. Pareil dans La maison vide, qui se passe dans un milieu de « parvenus » – des paysans qui au cours du XIXe siècle se sont enrichis jusqu’à devenir des notables –, j’ai essayé de mêler une certaine hauteur de ton au prosaïsme du fait divers.