Saison 3 : La série se poursuit. Chacun est dans son personnage. Pour le pire. Le suspense perdure. Mais la fin semble écrite.

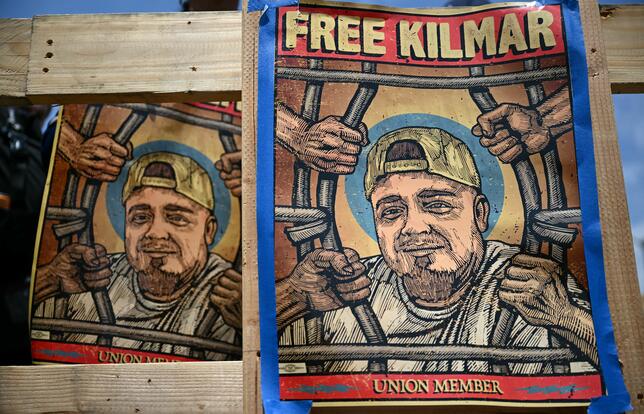

Son nom est devenu un symbole aux États-Unis. Celui de l’affrontement entre Donald Trump et la justice américaine sur le respect de l’État de droit. Il s’appelle Kilmar Abrego Garcia, un migrant salvadorien de 29 ans, expulsé par erreur le 15 mars dernier au Salvador et détenu dans ce pays alors que la Cour suprême des États-Unis a ordonné depuis le 10 avril à l’administration Trump de « faciliter » son retour dans le Maryland où il réside avec son épouse américaine et leurs trois enfants. Depuis le 10 avril, la Cour suprême des États-Unis a enjoint à l’administration Trump de « faciliter » son retour. En vain.

Une expulsion illégale au cœur d’un bras de fer institutionnel

L’affaire s’inscrit dans une longue série de contentieux judiciaires liés à la politique migratoire américaine. La lutte contre l’immigration, en particulier clandestine, constitue l’un des piliers de la stratégie politique de Donald Trump, qui entend renforcer son autorité en adoptant une posture intransigeante. Ainsi, dès les 100 premiers jours de son second mandat, il a signé plusieurs décrets visant à restreindre drastiquement l’immigration. L’affaire Abrego Garcia apparaît dès lors comme une démonstration de force, bien moins risquée que d’autres combats économiques, notamment ceux sur les droits de douane, qui ont rapidement tourné au fiasco face à Wall Street.

Face aux injonctions judiciaires, l’exécutif a adopté une ligne de défense fondée sur l’argument de la sécurité nationale. Donald Trump, allant jusqu’à la manipulation, a publié sur son réseau social une image falsifiée représentant Kilmar Abrego Garcia avec des phalanges tatouées aux sigles du gang MS-13. Une supercherie rapidement démontée par les experts, démontrant la volonté délibérée de criminaliser le migrant en dehors de tout fondement factuel.

Le discrédit de l’autorité judiciaire

Depuis début avril, la juge fédérale Paula Xinis exige le rapatriement immédiat de M. Abrego Garcia. Après un premier délai accordé à l’administration pour justifier de ses démarches auprès des autorités salvadoriennes, la juge, constatant l’inaction manifeste, a exigé que les prochaines déclarations soient faites sous serment. Elle a, en outre, rejeté toute nouvelle demande de suspension de procédure. Pourtant, la Cour suprême s’est elle-même prononcée à l’unanimité, qualifiant l’expulsion d’ « impropre » et ordonnant à l’administration de prendre toutes mesures nécessaires au retour de l’intéressé.

Mais l’exécutif s’obstine. Fin avril, lors d’une réunion du cabinet à la Maison Blanche, le chef de la diplomatie, Marco Rubio, a refusé de répondre à une question sur d’éventuels échanges avec le Salvador, affirmant : « Cela, je ne le dirai jamais. Et encore moins à un juge. » Les conseillers de Donald Trump soutiennent que la Constitution interdit aux magistrats d’interférer dans les affaires de politique étrangère. Une lecture contestée, mais qui traduit une volonté claire : délégitimer l’intervention judiciaire au profit d’un exécutif souverain. Trump lui-même a reconnu, dans une interview, avoir le pouvoir de faire revenir M. Abrego Garcia, mais choisit sciemment de ne pas l’exercer, défiant ainsi ouvertement la plus haute juridiction du pays.

Une dérive autoritaire et l’érosion des contre-pouvoirs

À travers cette affaire, l’administration Trump cherche à instaurer une nouvelle norme : expulser sans procédure régulière, sans rendre compte, et sans craindre de sanction judiciaire. Il s’agit d’un glissement dangereux, où la légitimité juridique cède le pas à une prétendue légitimité morale, unilatéralement définie par le pouvoir exécutif. Ce déplacement du débat – des droits fondamentaux vers la protection de l’ordre – s’inscrit dans une logique populiste, où l’émotion prime sur la raison juridique. En refusant d’appliquer une décision de la Cour suprême, l’administration ne se contente pas de violer les droits d’un individu ; elle compromet l’équilibre institutionnel en sapant les fondements mêmes de l’État de droit.

Contre l’indépendance de la justice

L’arrestation spectaculaire, le 25 avril dernier, de la juge Hannah Dugan, accusée d’avoir permis à un migrant de quitter le tribunal par une sortie secondaire pour échapper à une arrestation fédérale, constitue un autre épisode révélateur. Cette arrestation, menée par le FBI, s’apparente à une opération d’intimidation à l’encontre du pouvoir judiciaire. Elle pose une question fondamentale : comment garantir l’indépendance des magistrats dans un contexte de polarisation politique extrême, où toute opposition institutionnelle est perçue comme une entrave illégitime à l’action de l’exécutif ? À cette question, le président de la Cour suprême, John G. Roberts, a apporté un début de réponse, aussi inattendue qu’exceptionnel, en publiant un communiqué où il rappelle que « depuis plus de deux siècles, il est établi que la procédure de destitution n'est pas une réponse appropriée à un désaccord concernant une décision judiciaire. Le processus normal d'appel existe à cette fin. »

La primauté du droit n’est jamais acquise

Bien au-delà d’un contentieux migratoire, l’affaire Kilmar Abrego Garcia constitue un moment charnière pour mesurer la solidité du principe de séparation des pouvoirs dans la démocratie américaine contemporaine. Refuser d’exécuter des décisions judiciaires, recourir abusivement au droit d’exception, et criminaliser l’indépendance judiciaire sont les symptômes d’une dégradation inquiétante des garanties constitutionnelles. Le tout, sur fond d’une rhétorique populiste exacerbée.

Cette affaire rappelle une vérité fondamentale : la primauté du droit n’est jamais acquise. Elle repose sur une vigilance constante – celle des juges, des citoyens, des juristes, des médias, et plus largement, de l’ensemble de la société civile. En définitive, la défense de l’État de droit engage chacun d’entre nous. Aux États-Unis, comme ailleurs.

Alexandre Duval-Stalla

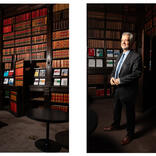

Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla

Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.

Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.