L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850, selon un rapport publié le 10 janvier dernier par l'observatoire européen Copernicus. L'augmentation de la température moyenne mondiale a même dépassé le seuil symbolique du 1,5 °C fixé par l'accord de Paris en 2015. Malgré un backlash toujours plus prononcé sur la question écologique, nul ne peut ignorer la réalité de ces chiffres ni les conséquences du réchauffement climatique, qui se font sentir aux quatre coins du globe.

À l'avant-garde, une poignée de maisons lancent depuis longtemps l'alerte. « Le grand mouvement pour l'écologie a commencé dans les années 1970 », rappelle Henri Trubert, cofondateur avec Sophie Marinopoulos des Liens qui libèrent. Malgré la publication de plusieurs titres ou séries, comme « Écologie et société » inaugurée en 1994 par La Découverte, l'écologie reste « un sujet de niche » à la fin des années 2000, relèvent de concert Georgia Froman (Wildproject), Pauline Oranna Fousse (Le Passager clandestin) et Thomas Bout (Rue de l'échiquier). C'est à cette époque que ces maisons apparaissent dans le paysage éditorial. Elles sont rapidement suivies par la création de collections emblématiques comme « Domaine du possible », lancée en 2011 par Cyril Dion chez Actes Sud, ou « Anthropocène », inaugurée en 2013 par Christophe Bonneuil au Seuil et devenue « Écocène » dix ans plus tard.

Georgia Froman, éditrice chez Wildproject.- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

Effervescence

Autour de 2015, le rayon passe de l'effusion tranquille à l'explosion. L'écologie devient un véritable sujet de société. Et, par ricochet, s'ancre largement dans les médias et l'édition. Après de fastes années, le rayon « reste toujours en développement et en croissance mais est aussi plus calme », note Georgia Froman, éditrice chez Wildproject. Soucieuses de s'adresser à un public « sensible à l'écologie mais non expert du sujet », comme l'indique Thomas Bout, cofondateur avec Anne Fitamant Peter de Rue de l'échiquier, les maisons diversifient désormais leurs approches. Qu'elles portent sur le fond ou sur l'objet-livre avec des formats plus courts, plus graphiques ou la création de collections au format poche.

Anne-Solange Muis, fondatrice de Terre Urbaine.- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

Fondatrice de Terre Urbaine en 2020, Anne-Solange Muis constate une « appétence des lecteurs et lectrices pour des ouvrages concrets qui répondent à leurs questionnements ou qui dénoncent de manière incisive » et a réorienté son catalogue en conséquence. La Découverte jongle ainsi entre trois principales approches. Aux textes de sciences humaines - comme avec sa novatrice Histoire environnementale de la France dont les deux premiers volumes collectifs, La nature en révolution puis Les natures de la République, paraissent respectivement le 20 mars et le 7 mai - s'ajoutent des « enquêtes journalistiques approfondies qui révèlent des scandales », explique la directrice commerciale et marketing Stéphanie Gautheret. C'est par exemple le cas de Criminels climatiques de Mickaël Correia publié en grand format en 2022 et réédité en format poche le 10 avril. Et avec ses labels « Zones » et « Les empêcheurs de penser en rond », la maison opte pour « des analyses rigoureuses et engagées, offrant une lecture critique des enjeux contemporains » à l'image d'Apprendre et lutter au bord du monde de Laurence Marty (Les empêcheurs de penser en rond, 15 mai).

Stéphanie Gautheret, directrice commerciale aux éditions La Découverte.- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

Diversité

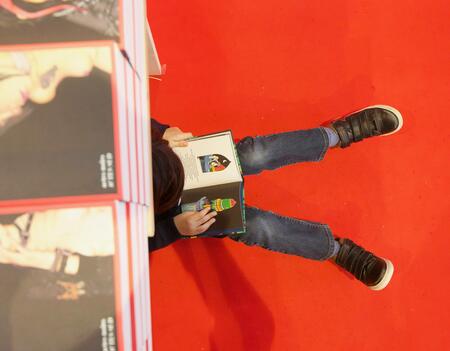

Les approches se multiplient, les sujets se diversifient. « L'écologie peut s'aborder sous de nombreux angles, insiste Georgia Froman. Avec l'Association pour l'écologie du livre, nous avons lancé en 2022 une formation de deux jours pour aider libraires et bibliothécaires à concevoir ou améliorer un rayon écologie. Nous leur expliquons notamment que le sujet est comme une chaîne de montagnes : il est difficile d'avoir une vue d'ensemble mais nous pouvons toujours explorer différentes crêtes et vallées. »

Et cela se vérifie en un coup d'œil porté aux programmes. Wildproject s'intéresse à l'industrialisation de la cantine scolaire avec Les cuisines de la nation de Geneviève Zoïa et Laurent Visier (15 janvier) puis dresse « un état des lieux de la recherche sur l'écologie en France » dans Mais qui enseigne l'écologie ? avec son fondateur Baptiste Lanaspeze et son éditeur Marin Schaffner (11 avril). Les Liens qui libèrent reviennent sur la révolution provoquée par l'ADN environnementale dans Un autre monde de Benjamin Allegrini (2 avril) quand Terre vivante propose de Renouer avec le vivant à travers les jardins refuges présentés par Aymeric Lazarin (23 janvier). Nathalie Cabrol explore des liens entre l'habitabilité planétaire, l'environnement et la quête de vie dans l'univers dans Inséparables (Julliard, 16 janvier).

Chez Ulmer, Christophe Gatineau alerte sur la disparition de la mine d'or nutritionnelle que représentent nos déjections pour le sol dans Ne tirons plus la chasse ! (30 janvier) et Samuel Bonvoisin, François Goldin et Antoine Talin invitent à Cultiver l'eau douce (17 avril). Dans le catalogue de Rue de l'échiquier, Jacques Caplat imagine un système agricole respectueux du vivant dans Agriculture industrielle, on arrête tout et on réfléchit ! (21 février), Quentin Ghesquière propose des pistes d'actions pour « faire face au réchauffement climatique » dans S'adapter ou mourir (21 mars) et Flore Berlingen estime que le recyclage devrait changer de modèle dans Du bon usage de nos ressources (25 avril). Après un focus sur la conception Bioclimatique en architecture par Clément Gaillard (septembre 2024), Terre Urbaine programme au 22 mai un ouvrage collectif dirigé par Agnès Sinaï sur l'Écologie des biorégions. Le Passager clandestin prépare le beau livre Habiter ensemble autrement de Michel Bernard avec les photographies d'Anne-Sophie Clémençon (7 mars) ainsi qu'un manuel juridique pour Lutter contre les projets imposés et polluants de Chloé Gerbier, Joël Domenjoud et Samuel Delalande (11 avril).

Inclusivité

Cette liste est susceptible de donner le tournis tant les angles pour parler d'écologie sont nombreux. Les vallées et crêtes de cette montagne verte sont cependant loin de s'arrêter là. « Par définition, l'écologie concerne la science des interdépendances », pointe Henri Trubert qui passe au format poche le 2 avril L'entraide : l'autre loi de la jungle de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. L'ouvrage a reçu le Prix du Livre Environnement en 2018. « Rester strictement sur la question environnementale ne suffit plus, soutient Thomas Bout. Nous ne pouvons plus parler d'écologie sans aborder les enjeux sociaux et politiques au risque, sinon, de s'enfermer dans une position isolée de la réalité du monde. »

Gabriela Larrain, éditrice aux Liens qui libèrent et Fatima Ouassak, essayiste et militante écologiste- Photo DRPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

Ainsi, la révolution verte infuse la fiction (lire par ailleurs) et emprunte également des perspectives féministes et décoloniales. Au rayon éco-féministe, redécouvert à la faveur d'une intense production éditoriale post-#MeToo, Myriam Bahaffou propose Eropolitique (Le Passager clandestin, 11 avril), Berenice Penafiel livre l'essai d'écologie sociale Femmes à la rue (Terre Urbaine, 11 mars) et Les Liens qui libèrent programment La poule, la hyène, la sorcière et nous : pour des écologies transféministes d'Emma Bigé et Clovis Maillet (9 avril). Au rayon décolonial, Olivier van Beemen enquête dans Au nom de la nature (Rue de l'Échiquier, 21 février) « sur les pratiques néocolonialistes de l'ONG African Parks » chargée de la préservation de la nature sur le continent africain. Avec La Terre donne, la Terre veut (Wildproject, 21 mars), l'auteur afro-brésilien Antonio Bispo Dos Santos critique les modes de pensée coloniaux occidentaux, montrant la déconnexion des humains à la nature et aux animaux. La Découverte passe au format poche À l'est des rêves de Nastassja Martin (15 mai). L'autrice raconte comment un clan du Kamtchatka, en Russie, résiste à la mainmise coloniale et à la crise climatique.

Sensibles à l'écologie sous toutes ses formes, l'ensemble des éditeurs et éditrices interrogées œuvrent aussi à infuser leurs pratiques de cette révolution verte. Et veillent par exemple à proposer une production raisonnée, des tirages ajustés ainsi qu'une seconde vie à leurs titres destinés au pilon. À la tête du Passager clandestin depuis 2019 avec Lucie Berson et Josépha Mariotti, Pauline-Oranna Fousse conclut : « La thématique doit être en cohérence avec nos pratiques. »

Bulles vertes

En 2022, la réflexion sur les conséquences du réchauffement climatique portée par le président du Shift Project Jean-Marc Jancovici et le dessinateur Christophe Blain dans Le monde sans fin (Dargaud, 2021) a été la meilleure vente de l'année tous rayons confondus et s'est aujourd'hui écoulée à près d'un million d'exemplaires. Quelques années plus tôt, la journaliste pigiste Inès Léraud et l'illustrateur Pierre Van Hove ont mené l'enquête sur les Algues vertes (Delcourt, 2019) du littoral breton. Adaptée au cinéma en 2023, la bande dessinée a été vendue à près de 200 000 exemplaires. Mêlant intérêt pour la thématique, volonté d'élargir le bassin de lecteurs et lectrices et renouvellement du champ des sciences humaines et sociales, les BD vertes se multiplient. Futuropolis propose par exemple, en coédition avec la Cité des sciences et de l'industrie, Le meilleur des deux mondes : à la recherche d'un futur enviable d'Alice Desbiolles et Anne Defréville (5 mars) quand Delcourt programme au 11 juin Le pays de l'eau qui monte de Rodolphe et Patrice Le Sourd. Après une première incursion dans le 9e art en 2022, Le Passager clandestin entend diversifier son offre à raison d'une bande dessinée par an. À commencer par Une victoire sur le béton : récit d'une lutte locale contre l'implantation d'un village Decathlon sur des terres agricoles de Laure Lavigne-Delville et Aurélien Pascal à paraître le 25 avril.

Nouvelle collection aux Liens qui libèrent

« J'ai assisté un jour à une rencontre avec Malcom Ferdinand [spécialiste des liens entre l'histoire coloniale et les problématiques environnementales notamment aux Caraïbes] pendant laquelle il a interpellé la salle sur la couleur de peau des personnes qui incarnent aujourd'hui l'écologie politique. Cela a provoqué une véritable prise de conscience : la perspective antiraciste et décoloniale reste encore trop rare sur cette thématique malgré le travail effectué par quelques maisons indépendantes », se souvient Gabriela Larrain, éditrice aux Liens qui libèrent. La maison prépare ainsi le lancement d'une nouvelle collection. « Écologies décoloniales », dirigée par l'essayiste et militante écologiste, féministe et antiraciste Fatima Ouassak, entend « provoquer une rencontre entre les champs universitaires et militants pour mettre en avant des savoirs issus des marges » tout en « inscrivant ces ouvrages dans des luttes concrètes issues du terrain », explique Gabriela Larrain. Deux titres sont prévus pour cette année : le premier, l'ouvrage collectif Terres et liberté : manifeste pour une écologie de la libération, est programmé au 14 mai.

Le genre (pas si) nouveau de l'écofiction

Loin de se limiter au seul périmètre de l'essai, l'écologie représente également un terrain de choix pour la fiction. Apparue au XXe siècle, principalement dans les catalogues de romans d'anticipation ou de science-fiction, la fiction écologique - ou écofiction, notion introduite en 1971 par l'auteur John Stadler dans l'anthologie éponyme - est en pleine expansion ces dernières années et permet aux maisons de rencontrer un nouveau lectorat.

« Depuis 2016-2017, la non-fiction ne -suffit plus pour toucher et sensibiliser le grand public », constate Thomas Bout, cofondateur de Rue de l'échiquier. Depuis 2018 et la parution d'Écotopia d'Ernest Callenbach (traduit par Brice Matthieussent), la maison s'attache à éditer trois romans par an et observe l'appétence des lecteurs et lectrices. « Nous avons publié en mars 2024 Les semeuses de Diane -Wilson, traduit par Nino S. Dufour, un texte portant sur la biodiversité et le féminisme. Il a reçu un accueil exceptionnel en librairie et la mise en place a été doublée par rapport à l'objectif fixé avec notre diffuseur--distributeur », relate l'éditeur. Autre exemple : L'arbre-monde de Richard Powers. Publiée en 2018 aux États-Unis, cette écofiction remporte le prix Pulitzer de la fiction en 2019. Traduite en France la même année par Serge Chauvin pour le Cherche Midi et réédité en format poche à deux reprises chez 10-18, l'œuvre s'est écoulée à près de 220 000 exemplaires tous formats confondus, selon les données GFK.

Traitement sensible

« La fiction permet d'engager les lecteurs et lectrices autrement et de manière plus sensorielle », observe Georgia Froman, éditrice chez Wildproject. La maison a elle aussi entamé une diversification de son catalogue et propose un nouveau roman le 7 mars. Dans Le soulèvement du Pacifique, Enzo Lesourt mêle « écologie politique et politique en racontant une histoire alternative de la Nouvelle--Calédonie dans un roman qui se lit comme un -thriller », résume l'éditrice. Interrogé par le média indépendant Basta ! en juillet dernier, l'écrivain Alexis Jenni estimait de surcroît qu'à travers « la dimension romanesque, on mobilise d'autres affects, d'autres émotions, on joue sur l'incarnation. Cela permet d'aborder ces problématiques autour de l'écologie sans être moralisant ni pontifiant ». L'écrivain a d'ailleurs cofondé en 2018 le Prix du roman d'écologie, qui décernera sa récompense en mai prochain.

À la tête du Passager clandestin depuis 2019, Pauline-Oranna Fousse abonde : « Sur les salons et festivals, le public demande davantage à lire des utopies, des livres qui certes condamnent et critiquent mais qui sont aussi porteurs d'espoir », relève-t-elle. Aussi, entend-elle répondre à cette demande à travers la collection « Dyschroniques », qui vise depuis plus de dix ans à publier « des récits anciens de science-fiction ou d'anticipation afin de montrer comment des auteurs et autrices ont pu être visionnaires sur le sujet ». Entre rééditions ou inédits, l'écofiction a été, est et visiblement restera.