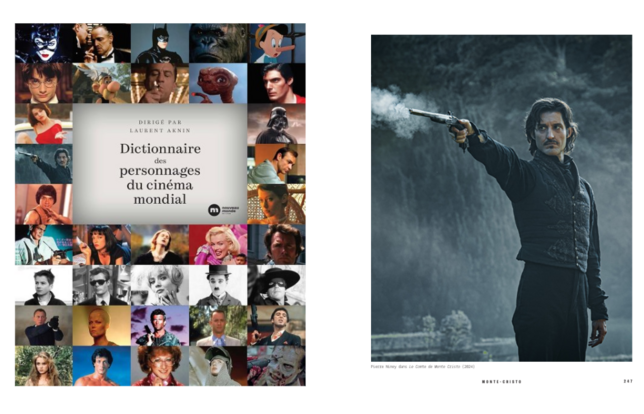

Le Dictionnaire des personnages du cinéma mondial, dirigé par Laurent Aknin, est à paraître le 13 novembre chez Nouveau Monde éditions. « Ce dictionnaire inédit montre comment le cinéma a utilisé des figures récurrentes qui constituent les fondements de notre imaginaire. » Pas moins de 550 personnages sont passés à la loupe ; certains sont nominatifs comme Batman ou Indiana Jones, d'autres sont des types de personnages comme le résistant ou le mafioso.

Laurent Aknin est historien de cinéma et enseigne à l’université Paris III. Il collabore dans des revues spécialisées et a déjà publié de nombreux ouvrages chez Nouveau Monde, comme Cinéma Bis, 50 ans de cinéma de quartier (2007), Sir Christopher Lee (2011), et Les classiques du Cinéma Bis (2013).

Extraits du Dictionnaire des personnages du cinéma mondial :

Le personnage d'Alice

« Le cinéma s’est intéressé pratiquement dès ses débuts à l'héroïne du conte de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, puisque la première adaptation date de 1903, avec Mabel Clark dans le rôle d’Alice. (...) La plus riche des variations récentes autour d’Alice se trouve dans Matrix (Les Wachowski, 1999). C’est cette fois Keanu Reeves qui, dans le rôle de Neo, prend la place d’Alice. La transposition est évidente : en suivant le « lapin blanc », Neo finit par arriver devant Morpheus qui lui tend les deux célèbres pilules, tout en lui disant qu’il devrait sans doute se sentir « comme Alice ». On se rappelle alors, par ce film de science-fiction, sommet du cyberpunk cinématographique, que Lewis Carroll a aussi été un auteur de référence pour la contre-culture américaine des années 1960, comme le prouve le célèbre morceau du Jefferson Airplane, White Rabbit, que l’on entend en arrière-plan dans Matrix Resurrections (Lana Wachowski, 2021). »

Le personnage du libraire

« Il faut le constater : si on trouve beaucoup de librairies dans les films, comme lieu de passage ou de rencontre (dans les films de Jacques Demy, François Truffaut, ou Woody Allen), il y a peu de personnages de libraire proprement dit. Quand il ou elle apparaît, c’est souvent dans un second rôle ; mais s’il devient un personnage principal, c’est alors quelqu’un de doux, de pacifique et timide, mais charmant. C’est tout le portrait d’Hugh Grant dans Coup de foudre à Notting Hill (Roger Michell, 1999), qui va séduire Julia Roberts, star extravertie. En version féminine, c’est bien évidemment Audrey Hepburn et sa Drôle de frimousse (tentative d’équivalence française pour Funny Face, Stanley Doden, 1957), jeune femme « intellectuelle » transformée en icône de la mode par Fred Astaire, qui joue ici le rôle d’un photographe-pygmalion, et l’entraîne bien loin de sa librairie de Greenwich Village. Camille Rutherford, timide et maladroite libraire parisienne, qui va vivre un conte romantique lors d’une résidence d’écriture en Angleterre (Jane Austen a gâché ma vie, Laura Piani, 2024), est une autre variation sur cette même figure. L’autre cliché consiste à faire du libraire un personnage original, excentrique, marginal, comme si vivre avec et pour les livres était en soi un signe de bizarrerie. Dans Un mauvais fils (Claude Sautet, 1980), Patrick Dewaere, ancien délinquant en tentative de réinsertion, travaille un temps chez un libraire homosexuel et un peu décalé, joué par Jacques Dufilho. On retrouve ce stéréotype dans Les Rois de la piste (Thierry Kliffa, 2023), avec la petite librairie de province tenue par Nicolas Duvauchelle, ancien gangster et transgenre. Le libraire n’est parfois qu’un second rôle, même s’il fait partie de l’intrigue, face au personnage principal, qui sera bien entendu romancier (Daniel Mesguich dans L’amour en fuite, François Truffaut, 1979). Le libraire spécialisé dans le livre ancien est quant à lui plus proche du bibliothécaire, et peut se transformer à l’occasion en détective atypique, à la recherche d’une édition rare (Johnny Depp dans La Neuvième Porte de Roman Polanski, 1999). Notons enfin que la librairie n’est parfois qu’un simple décor, sans que la fonction même du ou des libraires soit un enjeu fondamental. C’est le cas dans Vous avez un mess@ge (Nora Ephron, 1998), comédie romantique avec Meg Ryan et Tom Hanks, qui est en fait le remake du chef d’œuvre de Lubitsch The Shop Around the Corner, dans lequel la librairie (et le monde des livres) remplacent la boutique-bazar de Budapest de la version d’origine. Il faut cependant mettre à l’honneur la plus belle « séquence de librairie » de l’histoire du cinéma, celle du Grand Sommeil (Howard Hawks, 1946), avec la petite libraire incarnée par Dorothy Malone, et la scène de drague, torride et réciproque, entre elle et Marlowe/Humphrey Bogart à la recherche d’une prétendue édition rare de Ben-Hur. Une seule séquence, parfaitement hawksienne, une parenthèse qui ne fait pas progresser l’intrigue, et qui renverse tous les clichés attachés au personnage. »

Le personnage du lion

« Une salle de cinéma plongée dans l’obscurité. L’écran s’allume, apparaît en gros plan un lion rugissant accompagné des lettres emblématiques MGM du studio Metro-Goldwyn-Mayer. Ce prégénérique marque l’ouverture des films du studio depuis 1924. Ce qui fait du lion de la MGM la figure féline la plus notable de l’histoire du septième art. Ce logo animé, mettant en scène le roi des animaux, symbolise le studio qui veut devenir roi d'Hollywood. Présent dans un grand nombre de films de genres différents, allant du péplum aux films d’animation, le lion est donc très utilisé au cinéma avec de multiples significations. Dans le septième art, le lion est montré tour à tour comme majestueux et comme un prédateur implacable qui inspire aux hommes une fascination pouvant aller jusqu’au sublime. Une séquence du célèbre film Out of Africa de Sydney Pollack (1985) résume ce mécanisme d’attirance/répulsion entre humain et lion. Alors que Robert Redford et Meryl Streep se trouvent dans la jungle, ils croisent des lions qui déchiquètent une carcasse d’antilope. Dans un habile jeu de champs-contrechamps, le réalisateur met en scène cette fascination. Le roi des animaux laisse les personnages béats d’admiration et gagnés par un dégoût palpable pour ce spectacle, tout en redoutant d’être les futures proies du félin. Quelques séquences plus tard, les protagonistes se font attaquer par un lion : la peur tétanise le personnage de Meryl Streep qui épaule son fusil, tire sur l’animal et le rate ; c’est Redford qui fera mouche. Le plus remarquable dans cette séquence est non pas la fusillade en elle-même, mais cette fascination qui fait son retour. Il y a, une fois le lion passé ad patres, un moment de flottement entre la peur d’avoir pu être tué et le regret d’avoir dû tuer le lion. »